Инъекция вместо операции: Массачусетский технологический институт демонстрирует самообучающиеся нейрочипы

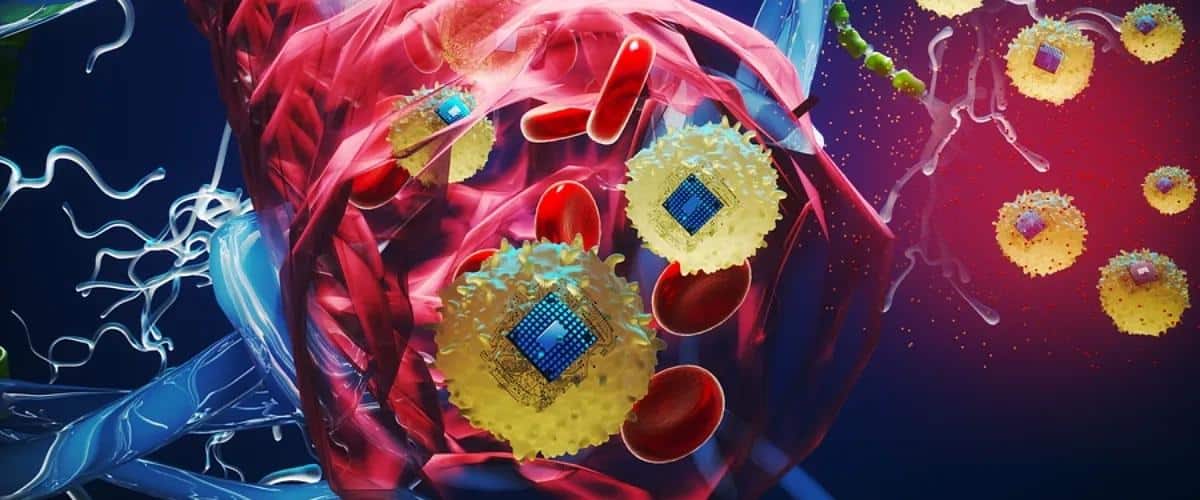

Микрочипы, которые можно вставить в вену простой инъекцией и самостоятельно найти целевой участок мозга, уже не являются научной фантастикой. Команда Массачусетского технологического института сообщила о создании миниатюрных беспроводных биоэлектронных имплантатов, которые после внутривенного введения способны проходить через неповрежденный гематоэнцефалический барьер, прикрепляться к мозгу в зоне воспаления и обеспечивать локальную электростимуляцию с точностью до нескольких микрометров. Массачусетский технологический институт (MIT) называет этот подход «циркулятроникой» и рассчитывает довести эту технологию до клинических испытаний в течение трех лет. Через шесть-семь лет это может стать обычной клинической практикой.

В основе разработки лежит гибрид живых клеток и сверхминиатюрной электроники. На сайте MIT.nano исследователи создают многослойные устройства на основе органических полупроводников размером меньше пылинки, а затем ковалентно «прикрепляют» их к моноцитам, иммунным клеткам крови, которые естественным образом мигрируют к местам воспаления. Подобный «транспорт» решает одновременно две проблемы: маскирует электронику от иммунной системы и доставляет ее в нужный участок мозга без катетеров и хирургического вмешательства. В экспериментах на мышах имплантаты преодолевают барьер и самофиксируются в заданной области, где затем получают энергию бесконтактно — благодаря высокоэффективному преобразованию энергии ближнего инфракрасного диапазона.

«В то время как классические мозговые имплантаты связаны с рискованными и дорогостоящими операциями, циркулятроника делает терапевтические имплантаты потенциально доступными для всех, устраняя необходимость в хирургическом вмешательстве», — сказала руководитель проекта Деблина Саркар, профессор Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. Устройства не травмируют окружающие нейроны и создают множество сверхточных «пятен» стимуляции, которые соответствуют форме целевой области, добавила она. Их миниатюрный размер и биосовместимость позволяют устройствам буквально «вплетаться» в ткани, не нарушая нервных цепей.

С практической точки зрения инновация нацелена на область медицины, в которой в настоящее время доминирует глубокая стимуляция мозга (DBS). Показано, что этот метод эффективен при болезни Паркинсона, эссенциальном треморе и ряде других состояний, но требует трепанации, установки электродов и генератора импульсов под кожу. Риски инфекции и кровотечения сочетаются с высокими затратами: общие затраты в первые несколько лет после имплантации часто превышают 100 000 долларов США, включая не только саму операцию, но и последующие ревизии.

Инъекционная имплантация без хирургического вмешательства кажется революционным изменением в этом сравнении: она теоретически снижает порог доступа к нейромодуляции и открывает возможность амбулаторного выбора режимов стимуляции.

На данный момент команда Массачусетского технологического института сосредоточилась на областях мозга, где воспаление поддерживает патологический процесс: от глиальных реакций при нейродегенерации до иммунных каскадов при рассеянном склерозе. Моноциты, «нагруженные» электроникой, действуют как биологические посланники, а внешнее инфракрасное излучение, проходя через ткани, питает устройства местной стимуляции без кабелей и батарей. Этот набор свойств особенно привлекателен, когда хирургический доступ ограничен или бессмысленен. – например, при диффузных опухолях ствола мозга или небольших очагах, неотличимых стандартными методами визуализации.

Научная логика выбранной стратегии основана на хорошо описанных механизмах. Моноциты способны преодолевать неповрежденный гематоэнцефалический барьер и накапливаться в воспаленных участках; электро- и оптоактивные наноструктуры уже несколько лет рассматриваются как инструмент контролируемой нейромодуляции. Что особенного в работе Массачусетского технологического института, так это то, что ему удалось объединить все элементы в одном работающем устройстве in vivo: биологический «автопилот», иммунную маскировку, сверхмалые размеры и эффективное беспроводное питание.

Следующий шаг – проверка безопасности и управляемости. Любая электроника в центральной нервной системе неизбежно проходит проверку временем: как материалы поведут себя в тканях, возможна ли миграция, насколько воспроизводимо «выключение» и точная дозировка стимуляции. Регулирующие органы становятся все более строгими в оценке долгосрочной биосовместимости и рисков иммунного ответа. Авторы ожидают, что субмикронный масштаб и «биологический камуфляж» снимут некоторые опасения, но окончательные ответы дадут только многоэтапные клинические испытания.

Если путь к пациенту окажется успешным, применение новой технологии выйдет далеко за пределы неврологии.

Инъекционная доставка самоимплантируемых устройств открывает возможность целенаправленной модификации активности периферических нервов, ганглиев и органов там, где «классическая» операция слишком дорога или травматична.

«Это платформенная технология для лечения многочисленных заболеваний головного мозга и психических расстройств, а также, возможно, других систем организма».

– резюмирует Саркар.